中国传统村落败落 学者叹保护古村落比保故宫难

夏日的山西晋中市榆次区后沟古村比城市多了一份清凉和静谧。

夏日的山西晋中市榆次区后沟古村比城市多了一份清凉和静谧。

把根留住:中国传统村落保护的危与机

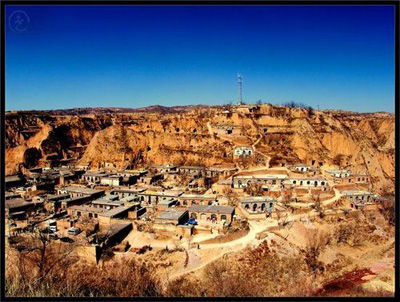

夏日的山西晋中市榆次区后沟古村比城市多了一份清凉和静谧。在这个被黄土山坡环绕的村庄里,大多数人过着日出而作日落而息的农耕生活,社火、庙会、祭祀等风俗延续千年。上了年纪的老人坐在千年古槐树下乘凉,耳边传来鸡鸣犬吠之声……

在中国几千年的农耕文明中,像后沟这样的村落众多。它们如同社会的基因一般,记录着人们的生产生活方式、民风民俗信仰。然而,在急剧的社会变迁和城镇化过程中,传统村落却在日渐凋零,建筑坍塌、民俗淡化,只剩下孤独的老人在岁月沧桑中守望着那份古朴与宁静。

古村哀鸣,人走屋塌

“古村哀鸣,我闻其声。巨木将倾,谁还其生?快快救之,我呼谁应!”令国务院参事、中国民间文艺家协会主席冯骥才发出如此呼声的是位于山西晋城泽州的洞八岭村。

这是一座房屋上下畅通、户户贯通、院院连通的古村落,具有全民防御特色和完整的排水系统。据全球谢氏联谊总会名誉会长谢小品介绍,洞八岭村是谢氏源头,是周宣王为其元舅申伯(谢姓始祖)分封建造的古谢城“活化石”。

然而,现在的洞八岭村却一片萧条,年轻人都搬了出去,只有寥寥几个孤寡老人还住在村里。由于没有人居住,村里55%的建筑物已然倒塌,坍塌的墙体、椽檐、门匾触目惊心。

同样的遭遇也出现在山西宁武的王化沟村。这个村子有着独特的居住形态,村民把房子建在半山腰的悬崖绝壁上,整个村子面向峡谷,房前只有一条走廊,仿佛“天上人家”,因此有着中国“悬空村”之称。

但近半个世纪以来,王化沟村经历了明显的“瘦身”。常住人口最多的时候能达到140多人,但目前村里只有20多人。“三个儿子都出去打工在外结了婚,只有过年的时候才回家待上几天。再过几年,村里的老人过世了,就没人了。”63岁的村民王虎生伤感地说。

“随着社会发展和城镇化进程的加快,传统村落和现代人居需求发生冲突,村落的原始性、文化性正在逐步瓦解,濒临消亡。”山西大学城市设计学院副教授霍耀中说,传统村落的消失或破坏,毁掉的不仅仅是各具特色的民居建筑,更重要的是其中蕴含的丰富传统民俗:从宗族谱系到祭祀礼仪,从婚丧嫁娶到饮食服饰,从乡规民约到节庆民俗,不一而足。

传统村落,是指拥有物质形态和非物质形态文化遗产,具有较高的历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值的村落,被誉为中华民族的DNA。“自2000年至2010年,我国自然村由363万个锐减至271万个,10年间,减少了90多万个自然村,其中包含大量传统村落。”多年来,冯骥才一直为传统村落的保护而奔走呼吁。他介绍,目前全国依旧保存与自然相融合的村落规划、代表性民居、经典建筑、民俗和非物质文化遗产的古村落还剩下两三千座,而在2005年这个数字是约5000个。

天津大学建筑学院教授张玉坤表示,当前古村落的保护很困难,因为它不是文物,而是依然活着的古老社区,如今它正在发生飞速的量减质变。正因如此,也有学者感叹,保护一个古村落比保护故宫还难。

另一种担忧:商业利用与保护如何平衡

事实上,传统村落的巨大价值正日渐被人们知晓和重视。许多地方也在探索多种保护模式,但与商用旅游等挂钩似乎成为一种普遍性选择。

山西省晋城市皇城村位于太行、王屋两山之间的沁河岸畔,是清代名相陈廷敬故里。走上这里的标志性建筑——百尺山河楼,眼下一边是明清时期留下的鳞次栉比、别具特色的古建筑群,另一边则是崭新的别墅式小洋楼。

国家5A级旅游景区皇城相府以这里的古建筑群为载体,较完整地保留了原貌。原来居住在村里的村民则被迁出,在附近建了新村。据介绍,皇城相府属于对传统村落博物馆式的展示,很多村民都可以回古村工作,对皇城相府的记忆和感情得以保留,与村落的关系也不会断绝。

然而,没有人居住的古村落还有“魂”吗?

后沟古村在2005年成为中国民间文化遗产抢救工程、古村落调查保护示范基地之后,也开始了它的商业利用之路。山西一家民营企业持60%多的股份,榆次区政府和后沟古村分别持股20%多和10%多。要想进入这个有着1000多年历史的村子,首先要买40元的门票。村子很整洁,没有其他农村随处可见的垃圾和牲畜粪便。为了增添村子的古风,这里新建了豆腐坊、酒坊、香油坊和老醋坊等古作坊。

虽然这里大部分村民仍以种地为生,但也有人经营起了农家乐。“一年能挣两万多,比种地强多了。不少在外面打工的人也纷纷回来了。”一位村民告诉半月谈记者。为了吸引游客,后沟古村打算继续增设新的景点。“如果不搞旅游开发,没有钱,怎么保护?”村支书张春贵说。然而,令人担忧的是,更多新建景点是否会破坏村子的古风古貌?

“商业利用可以改善村民生活,吸引外出打工村民回流,商业资金也可对古村落建筑进行维护。”霍耀中说,“然而,这只是一种短暂的模式,只是保护了‘壳’,却没有了‘核’。商业利用只是将古村落当成一种产业,并不是真正意义上对古村落的文化进行保护。”

更何况,有的传统村落过度开发,变成开发商的“摇钱树”。只重视外表,忽视内涵,随意新建、翻建古建筑,各类现代建筑与乡土环境、历史风貌极不和谐。在经济利益驱使下,一些古村街道两边开满商铺,吆喝声此起彼伏,古朴宁静已然不再。

“适当开发有必要,但要有度。”冯骥才认为,现在的古村落开发已成套路,首先是找有资本的开发商,然后不经过专家论证也不向当地百姓公示,完全按照商业营利的需要制订方案,把古迹当景点,把遗产当卖点,把无法当景点和卖点的文化遗产甩到一边,最后是“腾笼换鸟”,迁走甚至迁空原住户,使古村落失去活的记忆和生命。“套路化的开发带来的必然是粗鄙化的旅游,同时使古村落的文化遭到了彻底的破坏。”

留住民族之根,融入新乡村文明

“我们的非物质文化遗产基本上在农村,文化的多样性也在农村,民族之根深深地扎在农村。”冯骥才说,“无论从它的规模、内涵还是价值来讲,中国古村落都是一个最大的文化遗产”。无疑,传统村落真实地反映了农业文明时代的乡村经济和极富人情味的社会生活,对于历史的传承,比文字记载更准确、真实。然而,它又是极其脆弱和不可再生的。

半月谈记者调查了解到,政府财政投入的不足,是困扰传统村落保护的症结所在。要解决这一难题,除了国家要下拨传统村落抢救保护的专项资金外,还要提高地方政府的文化遗产保护意识,规定地方各级财政对古村落保护投入资金占本级财政支出的最低比例。

冯骥才认为,保护非物质文化遗产除了需要全民的自知、自觉、自省外,第一保护人就是政府。民间文化遗产的保护,关键是看领导者的文化意识,政府既可以成为文化遗产最大的保护者,也可以成为最大的破坏者。因此,政府官员在城镇化过程中不能对文化失职,更不能失语,要有文化责任和眼光。

在城镇化的过程中,一些村落消亡不可避免,但那些具有价值的村落一定要保护和保留。“城镇化不能摊大饼,不能盲目发展,更不能裹挟新农村建设,而要与之相得益彰,和谐发展。”张玉坤认为,只有在二者之间找到平衡点,才能实现双赢,也才有利于古村落的保护。

中国民间文艺家协会副主席乔晓光认为,传统村落保护不能只有口号,要有“户口本”,要对古村落的家底进行彻底的普查,否则只能是纸上谈兵。目前,我国已经启动了第一批共646个传统村落保护名单,今年年内也将颁布第二批约1000个传统村落保护名单。

冯骥才认为,普查完后,要确定古村落的发展规划,同时要避免类似城市的“规划性破坏”。要考虑村落的历史形象、文化形态和独特性,融入农村的建设中去。当然,还要建设新的乡村文化生活,包括构筑现代的文化设施、开发旅游等等,要统一考虑,相互协调、不要对立,更不能“除旧更新”。“古村落保护,应该是一个村一个方法,绝对不能搞一刀切。”

“村落必须首先是人居住的环境,作为聚落中的人也需要现代化生活和现代文明。”霍耀中说,古村落的保护不仅是古建筑的保护,更有其蕴含的乡土文化的传承以及与现代文明融合演变,要在保护中重构新乡村文明。“其实传统村落保护没有现成模式可以套。我们应该采取‘有机修复’的理念,既让村民享受到新农村建设的福祉,提高他们的生活质量,又要保护好古村落建筑和文化景观。”(记者 王菲菲 王学涛 胡靖国 周润健)